皆さんこんにちは、風さくです。

今回は、さまざまな用途で絵を描く方々に役立つリアルな人物の描き方を解説します。

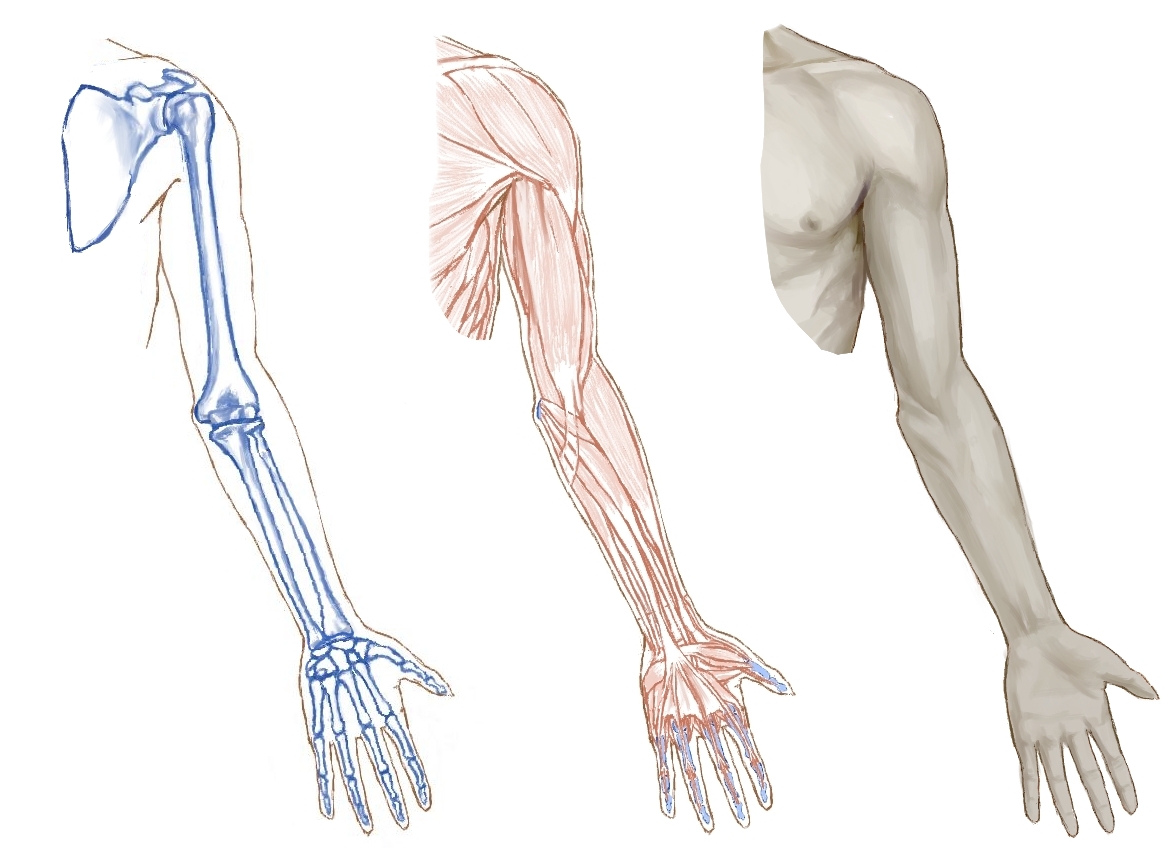

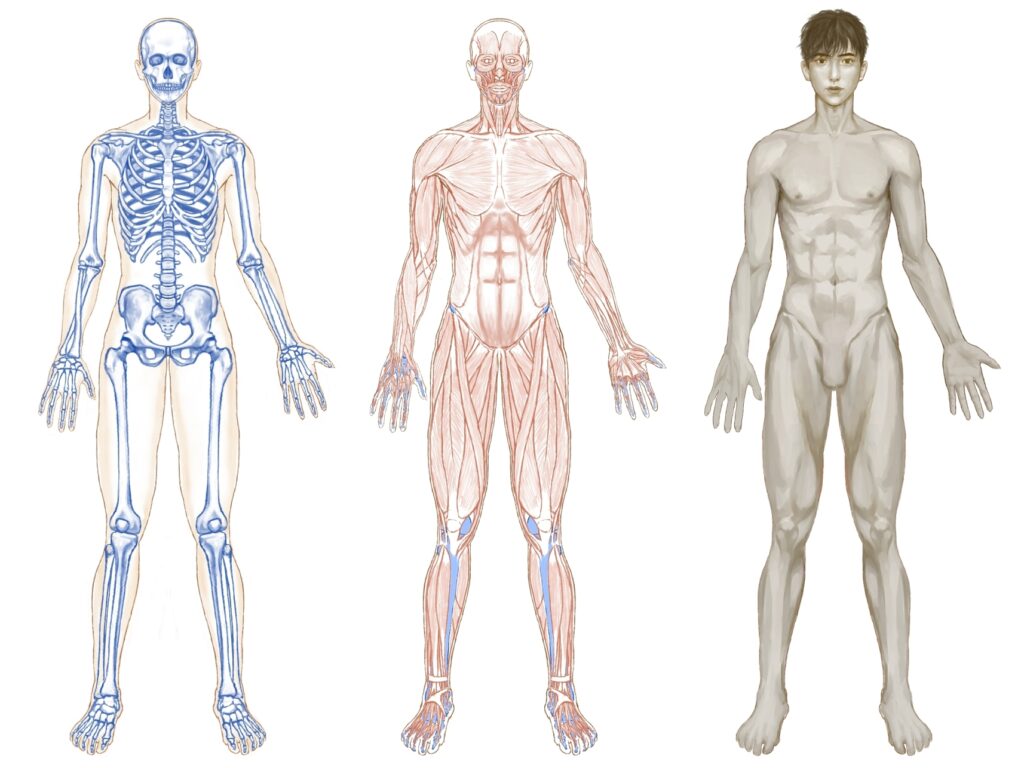

上のイラストを見てみて下さい。

おそらく、多くの方は人物の絵を描くときは一番右のイラストのような身体の表面を観た図を想像して描くと思いますが、外側から見た人体の情報だけでは、なかなか上手く人体を描くのは難しいと思います。イラスト見て分かる通り、人間の外見はその中身によって形作られたものだからですね。よって、骨や筋肉などの組織を詳しく知る必要があるわけです。

というわけで、美術解剖学を踏まえた描き方講座をやっていこうと思います。

はじめる前に

勉強する前に抑えておくべきポイント

本編に入る前に次のポイントを抑えて意識しておくと、この先の上達が捗ります。

①骨が一番大切。

身体を構成する要素は、骨、筋肉、皮膚と色々有りますが、まず一番に覚えなければいけないのは骨です。

建築で例えるなら、骨組みの部分ですね。骨組みがないとガワが付けられません。人体は、骨が有り、その上に筋肉、そして、脂肪、皮膚の順になりますよね。人体を描くときにとても重要な筋肉は、骨にくっ付いているので骨の仕組みを理解しないといくら筋肉の構成を勉強しても描くのは難しくなります。なのでまずは骨をイメージ出来るようにしとくのがいいです。

②筋肉の仕組み

- 筋肉は、骨を動かすために存在している。

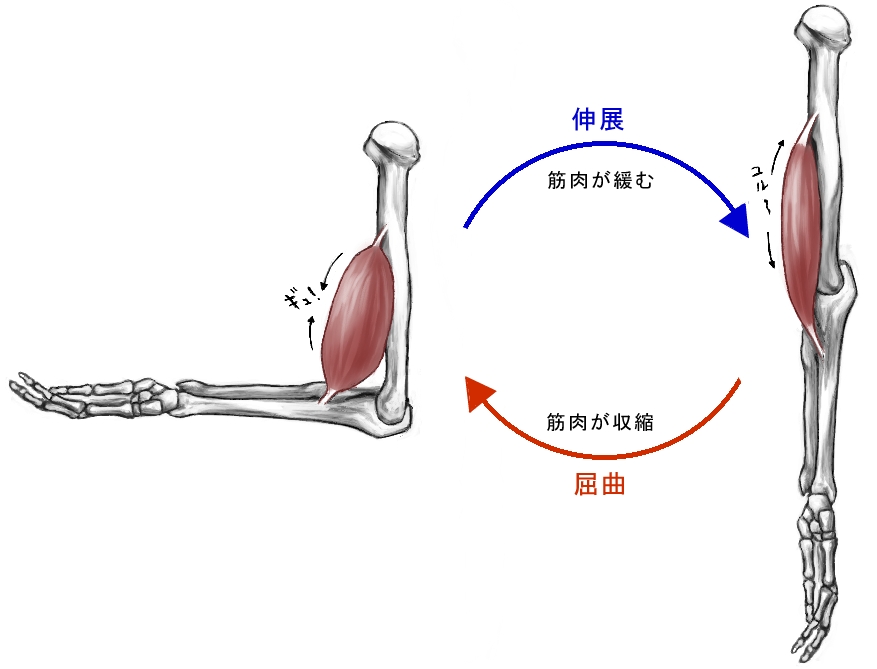

骨を動かすために筋肉は収縮します。例えば、腕の筋肉は腕を曲げるために収縮し、腕を戻すときには緩みます。

この時注意したいのは、筋肉の運動は収縮しかしないということです。腕を戻すときには、ただ収縮が緩むだけで逆方向の力は働きません。

- 筋肉には、筋肉と骨を繋ぐ役割を持つ腱という組織がある。

骨を動かすには、筋肉が骨の関節を跨いで、骨と骨を掴まないと成立しません。でも、筋肉が関節の上にあると傷が付いてしまって危ないので、頑丈な腱が代わりに関節を跨いで筋肉と繋がるようになってます。

また、腱は筋肉と違って収縮はしません。ただ骨と筋肉を繋げているだけです。

- 筋肉(腱)には、起始と停止がある。

起始と停止は腱が骨に付着している部分のことです。筋肉は、関節を避けた位置にあるので、骨のどっちか一方の方向にあるということですが、その一方に付いている腱が起始になります。そして、反対側の腱が停止です。筋肉が収縮すると、物理的に考えて停止が起始の方向へ向かうことになります。そうして腕が曲がるということですね。

この停止が起始の方向に向かうというのを念頭に置いて、筋肉をみたときにどっちが起始でどっちが停止なのかが分かるようになれば各筋肉の動きが理解できるようになるので、絵を描くときに大変重要です。

また、この起始と停止の位置を覚えてないと骨に動きが着いたときに筋肉がどの様な形でどこの位置になるのか分からなくなるので筋肉の仕組みにおて起始と停止を覚えるのはかなり重要なことだと思ってます。

- 筋肉(腱)は、骨の突起にくっ付いている。

骨の出っ張っている部分には大体、腱の起始と停止が付いています。逆にへっこんでいる所には、臓器などが入りますね。

- 屈筋と伸筋。

腕を曲げるときに使う筋肉を屈筋。腕を伸ばすときに使う筋肉を伸筋と言います。筋肉の名前にもなっているので意味を覚えておくと、筋肉の名前も覚えやすくなると思います。

大体の筋肉は例外も有りますが、屈筋と伸筋というように相反する運動をするペアになる筋肉があります。

屈筋が腕を曲げるとき、オーバーな動きをしないように、逆の位置にある伸筋がブレーキの役目をはたします。逆に伸筋が収縮し腕を伸ばすとき、屈筋がブレーキになります。このようにお互いにバランスを取り合っています。

③基本的な動作と名称

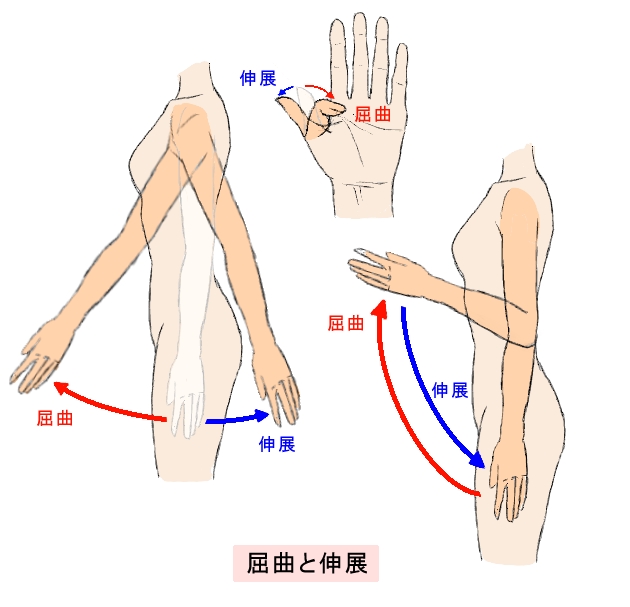

- 屈曲と伸展。

前後に働く運動で、関節を曲げる運動が屈曲。それと逆方向の運動が伸展です。また、後ろに反る運動を過伸展と呼ぶ場合もあります。

そして、筋肉の仕組みの方で屈筋と伸筋の説明をしましたが、屈曲の作用をする筋肉が屈筋。伸展の作用をする筋肉が伸筋と言うことになります。

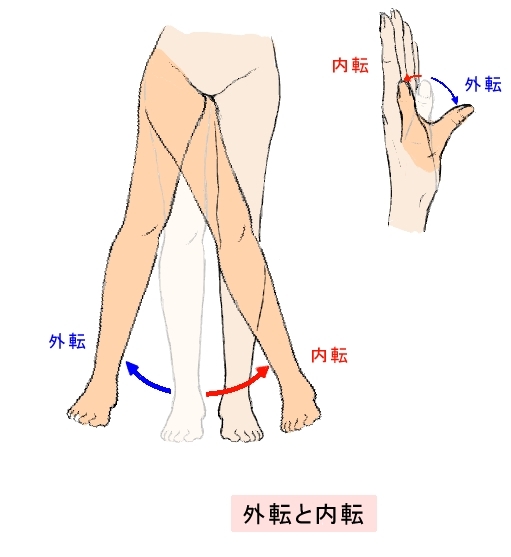

- 外転と内転。

左右に働く運動で、中心軸から離れる運動を外転、逆方向の中心軸に向かう運動が内転です。

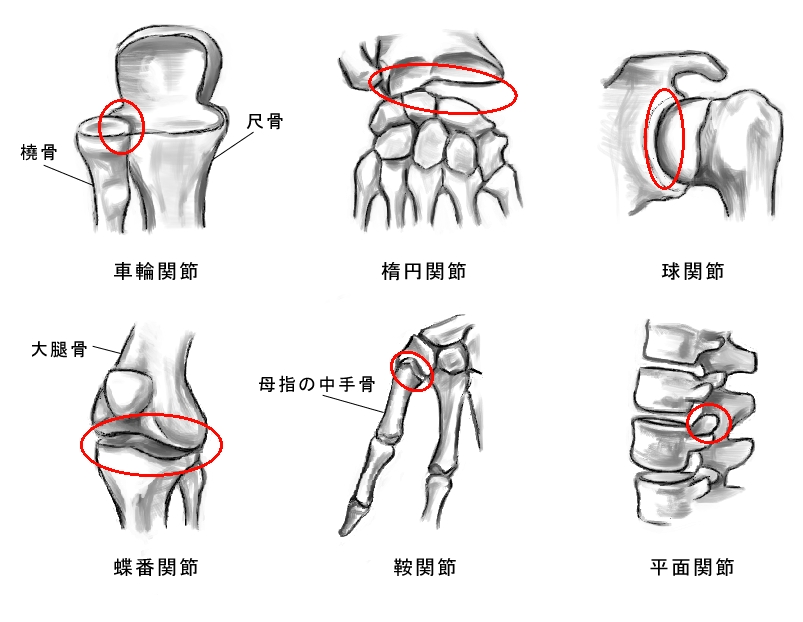

④関節の種類

関節は、不動関節と可動関節の二種類に分けられます。今回覚えておいた方がいいのは、可動関節の方です。可動関節は、1軸性、2軸性、多軸性があります。

1軸性

車輪関節:ひとつの軸を中心に円板型の骨が車輪の様に回転する関節の仕組み。回転運動が可能。

蝶番関節:凸のある骨が、凹みのある骨にはまるように出来た関節の仕組み。屈曲と伸展が可能。

2軸性

楕円関節:球関節の仕組みと似ています。球ではなく楕円形で、器の様な骨に収まるような関節の仕組み。屈曲と伸展、内転と外転が可能。

鞍関節:名前の通り馬の鞍の様な形状で双方の骨が合わさる関節の仕組み。屈曲と伸展、内転と外転が可能。

多軸性

球関節:丸い形状の骨が、器の様な形状の骨に収まるような関節の仕組み。全方向に自由に可動する。

平面関節:双方の骨の平面同士が合わさった関節の仕組み。僅かに滑る程度の可動が可能。

練習方法

絵の練習をする際、記事に描かれている絵を模写するのもいいですが、記事の絵を参考にしながら角度や動きなどを自分で付けたりして一から描いてみると上達が早くなると思います。

また参考資料を使う時は、写真を使うよりも「絵が上手な方のイラスト」を参考にして描いた方が勉強になり、理解も進むと思います。写真も悪くはありませんが、イラストの場合、大事な筋肉や骨の表現が写真と違って見やすく、それに強調されて描かれているので、特徴が掴みやすくなると思います。

モチベーションの上げ方、保ち方

絵を練習するに当たってモチベーションが上がらないとなかなか続けるのは難しいですよね。絵に限った話ではなく、なんでもそうなんですが、楽しんで物事を行っているうちは、それだけ長く続きます。

それで、人体を描く練習で楽しんで描くための具体的な方法として、体の部位にフェチを見つけるのが効果的です。

私は前まで、人物を描くときは顔以外は全く興味が出なくて、顔から下は適当に描いていました。当然、上手くはならなかったです。なので、顔以外にも興味が出るように考えた結果がフェチです。言い換えれば、「こだわり」とも言えますね。こだわりをもって描き始めてからは、もうずっと楽しいのでモチベの心配は無くなりました。

とはいえ、モチベを保つ方法は他にも色々あるとおもうので自分に合う方法を試してみてください。

お待たせしました。

それでは、人体の描き方をまとめてますので、ご覧ください。

①第1回・腕編

②今後制作予定

③今後制作予定

④今後制作予定

⑤今後制作予定

参考文献

国立国会図書館デジタルコレクション

- 芸術解剖学 中村不折 著 1915年

- 美術解剖学の栞 桜井恒次郎 1913年

- 人体系統解剖学 巻1 鈴木文太郎 1922年

- 人体系統解剖学 巻2 鈴木文太郎 1922年