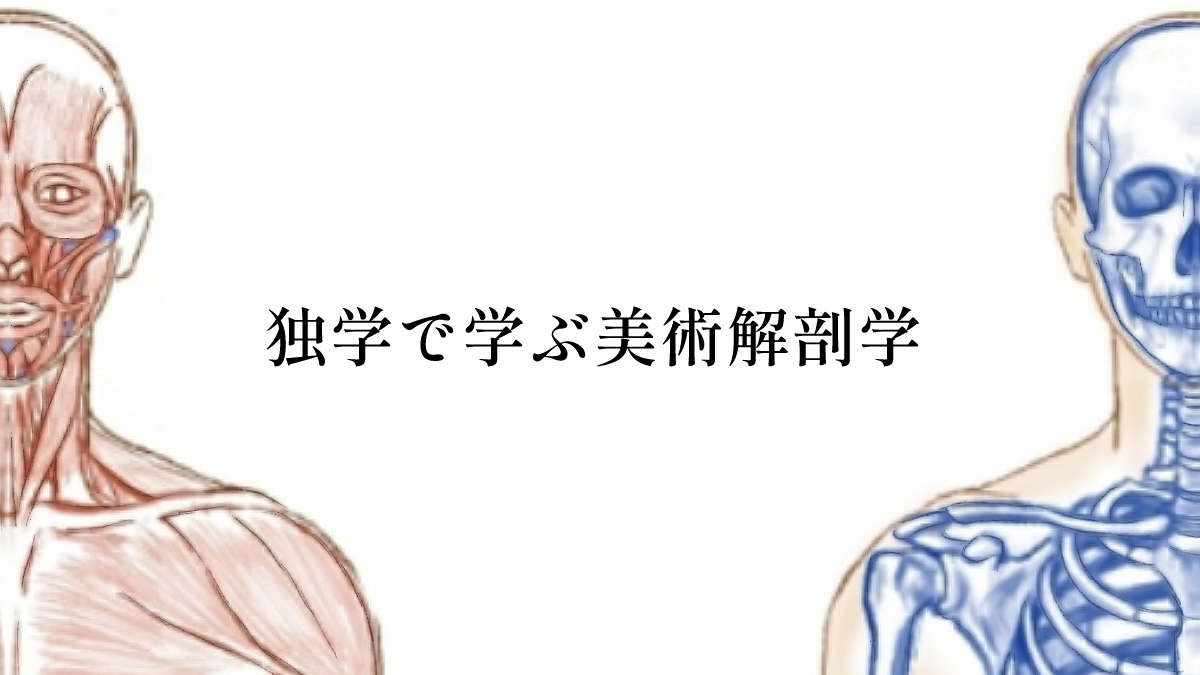

第1回は腕編です。

手を含めて腕は、顔の次に感情表現が豊かな部位です。舞台などの大きな会場では、顔の表情が見えないので腕を大きく広げて動かしたりして、演者の感情を表現しています。手話などもそうですよね。また、ダンスのジャンルにタットダンスというのが有ります。見て頂いたら分かると思いますが、凄い表現力です。

このように、腕と手はとても魅力的な部位なんです。

講座で勉強するに当たって、単なる画力上達に繋がるだけではないので絵の表現力を上げるためにも以下の情報を活用してみてください。

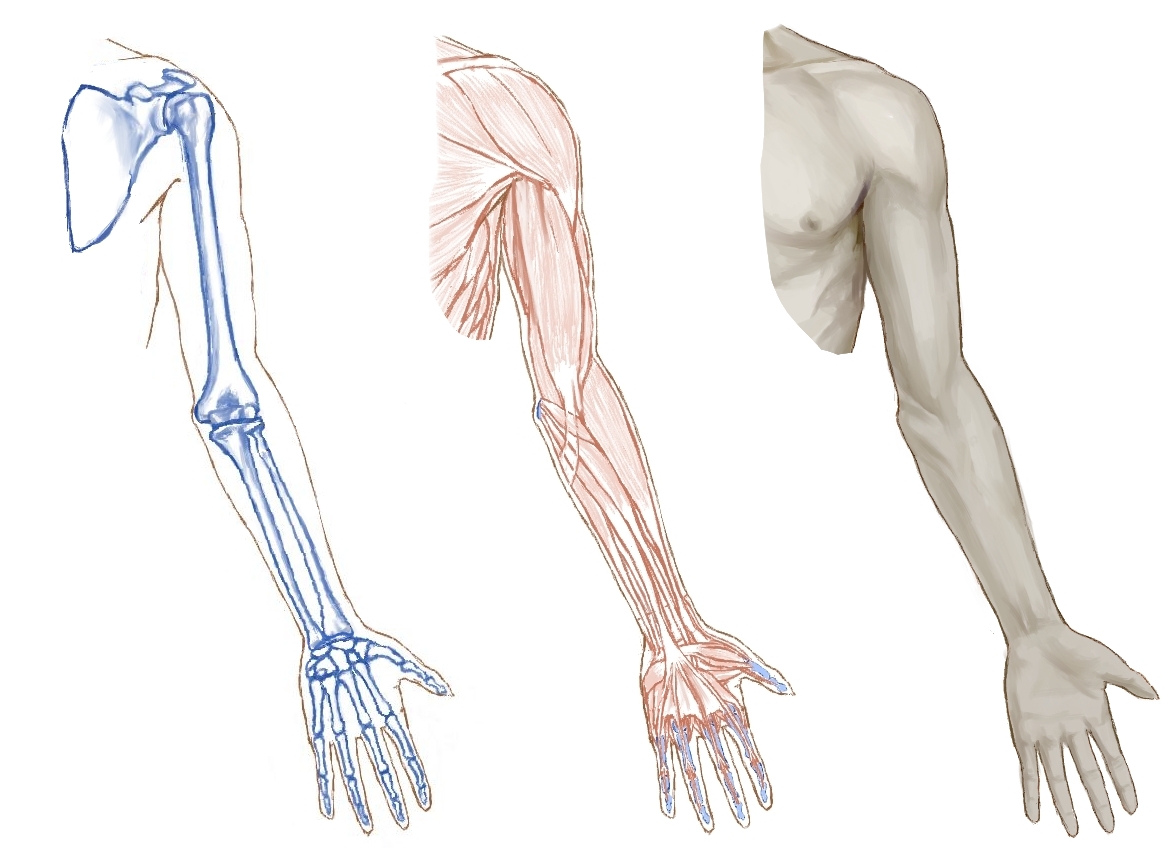

それでは、腕の骨や筋肉の構造をメインに美術解剖学の視点から解説していきます。まずは、骨の構造から解説します。

この記事で勉強する前に知っておいた方が良い、人体の描き方のポイントについてをまだ読まれていない方は、こちらのリンクからお読みください。

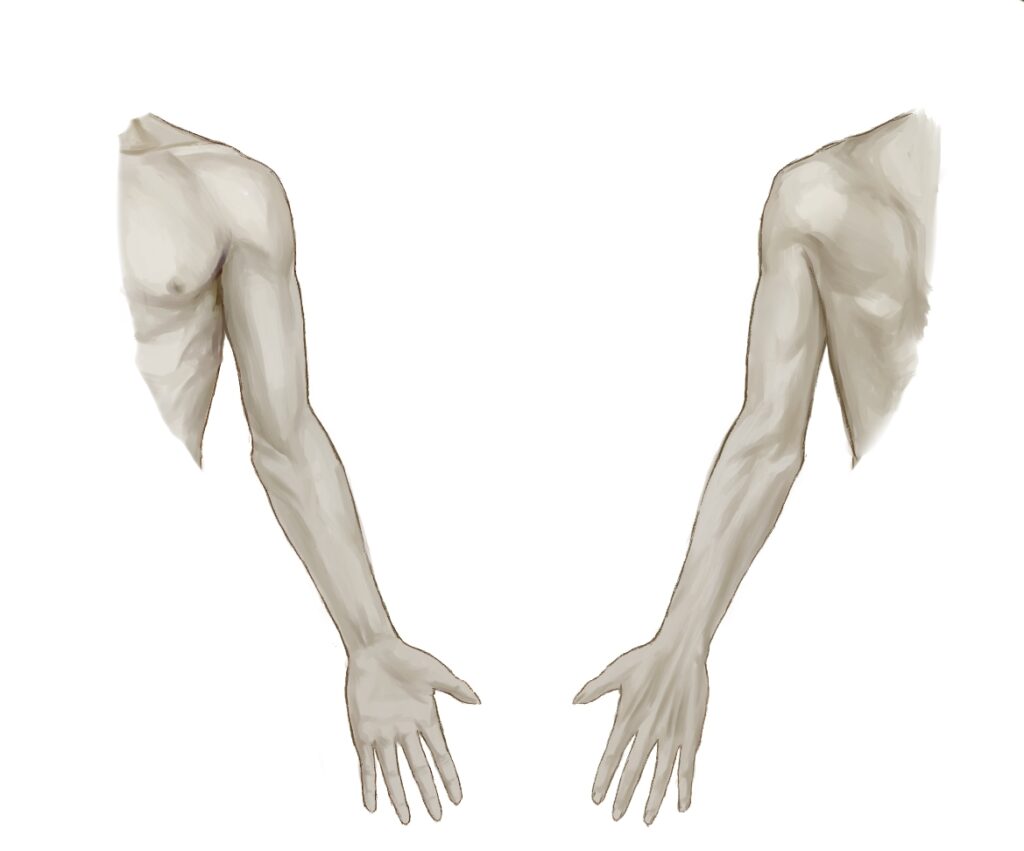

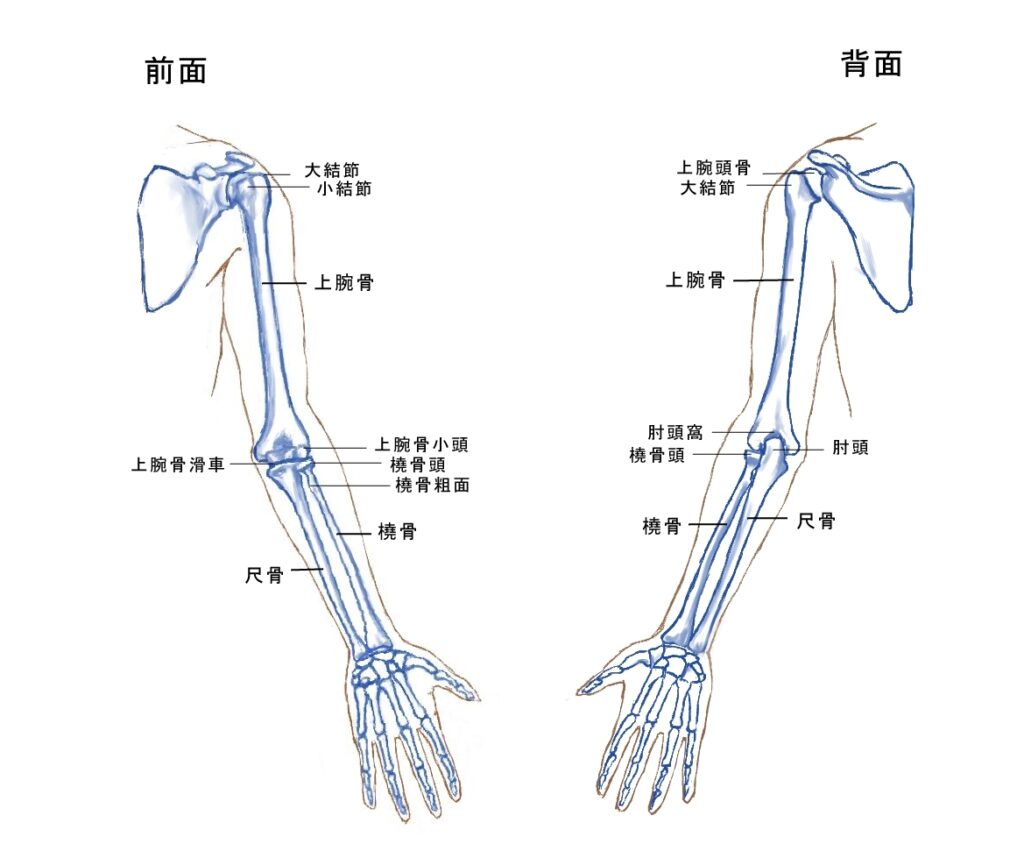

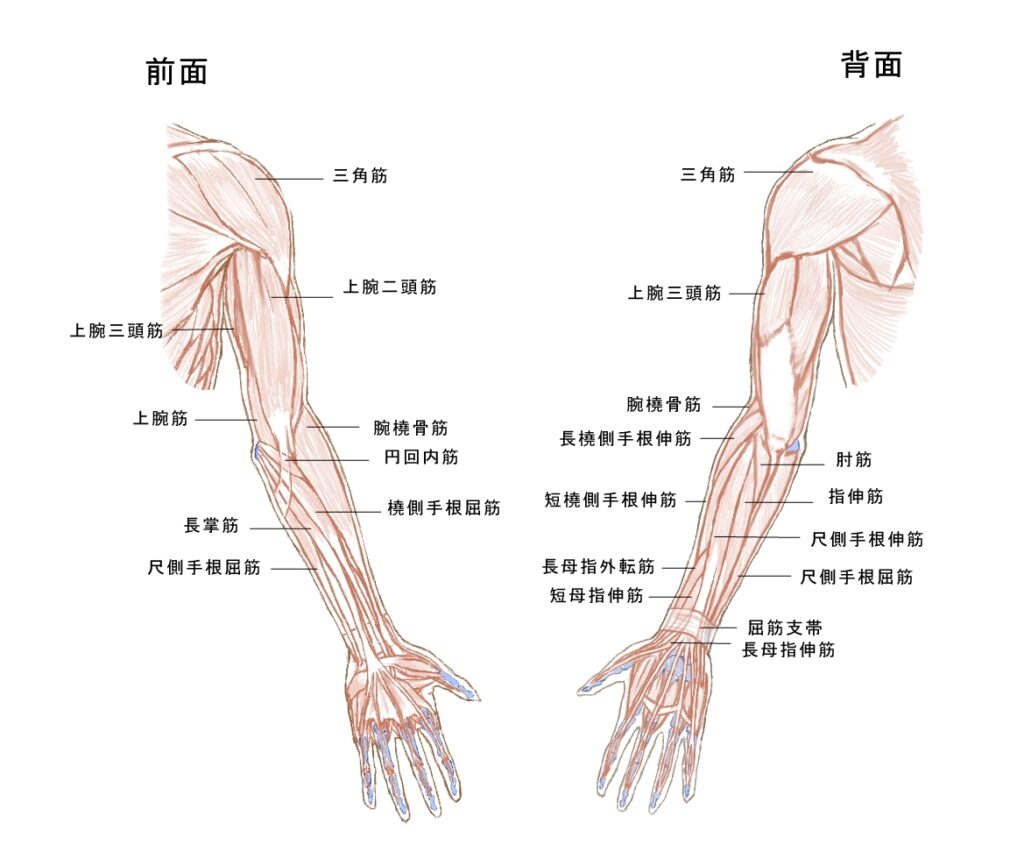

腕(前面・後面)

骨の構造

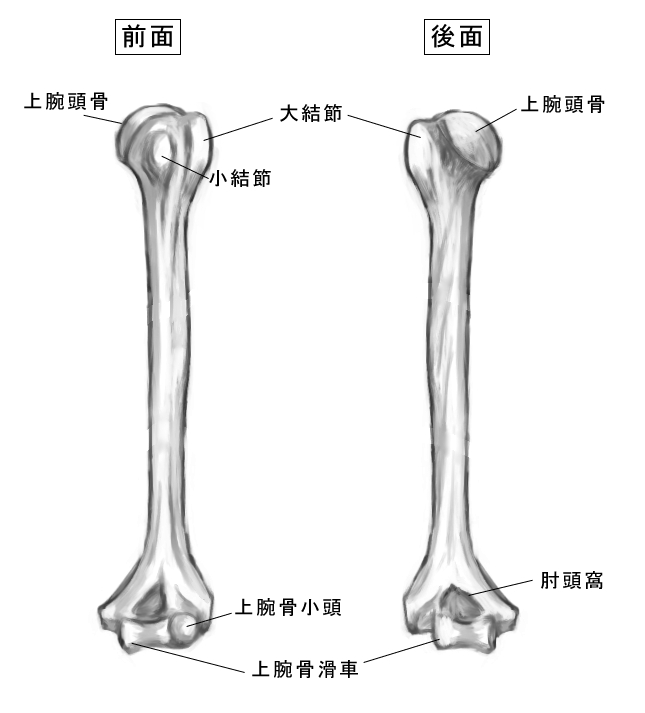

・上腕骨

腕の中で一番大きい骨。

→上腕頭骨

肩甲骨との関節をつくる。

→大結節

外側に位置する突起。棘上筋、棘下筋、小円筋が付着する。

→小結節

前内側に位置する突起。肩甲下筋が付着する。

→上腕骨小頭

橈骨頭が受け皿となり、肘関節をつくる。

→上腕骨滑車

尺骨切痕とかみ合わさり、肘関節をつくる。

→肘頭窩

肘頭をはめるための凹み。この凹みのおかげで尺骨は内側にのみ曲がる。

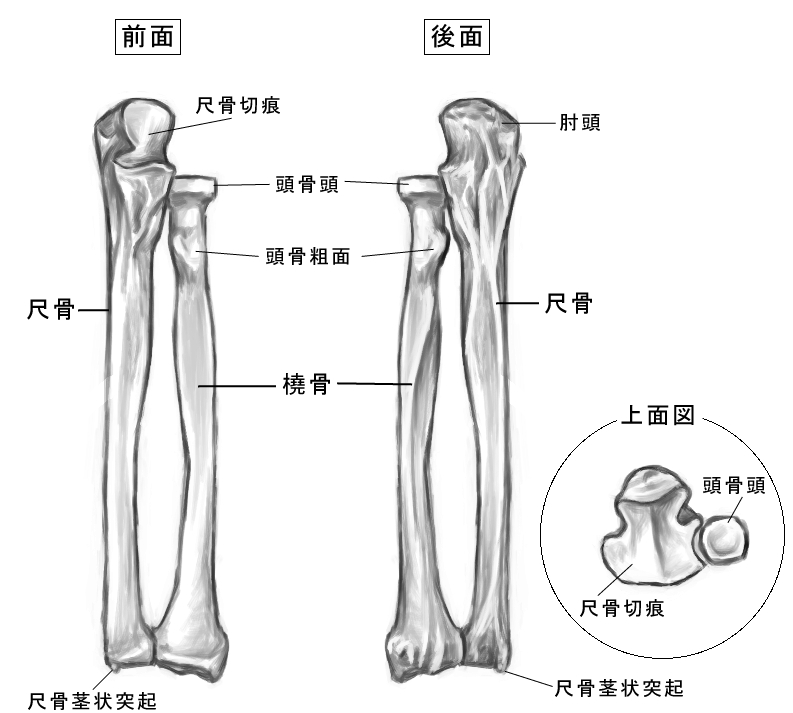

・尺骨と橈骨

尺骨は上腕側が太く、手側が細くなっていて、微かにS字に湾曲している。

そして、上腕骨とは関節で繋がっている。

橈骨は尺骨とは逆に、上腕側が細く手側が太い。上腕骨とは関節で繋がっている。尺骨とは、骨間靭帯で結合している。

尺骨

→尺骨切痕

上腕骨滑車がはまり、肘関節をつくる。

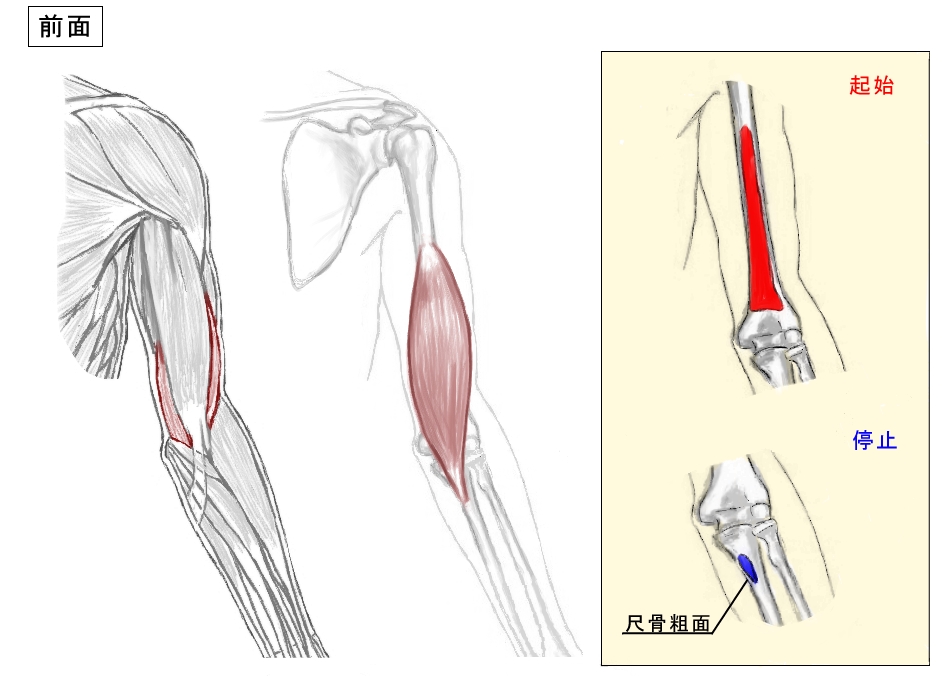

→肘頭

尺骨の頂点。上腕三頭筋が付着する。

→尺骨茎状突起

手の小指側にある尺骨の突起。表面上からも突起がよく見て取れる。

橈骨

→橈骨頭

くぼみがあり皿のような形状。上腕骨小頭がはまり関節をつくる。

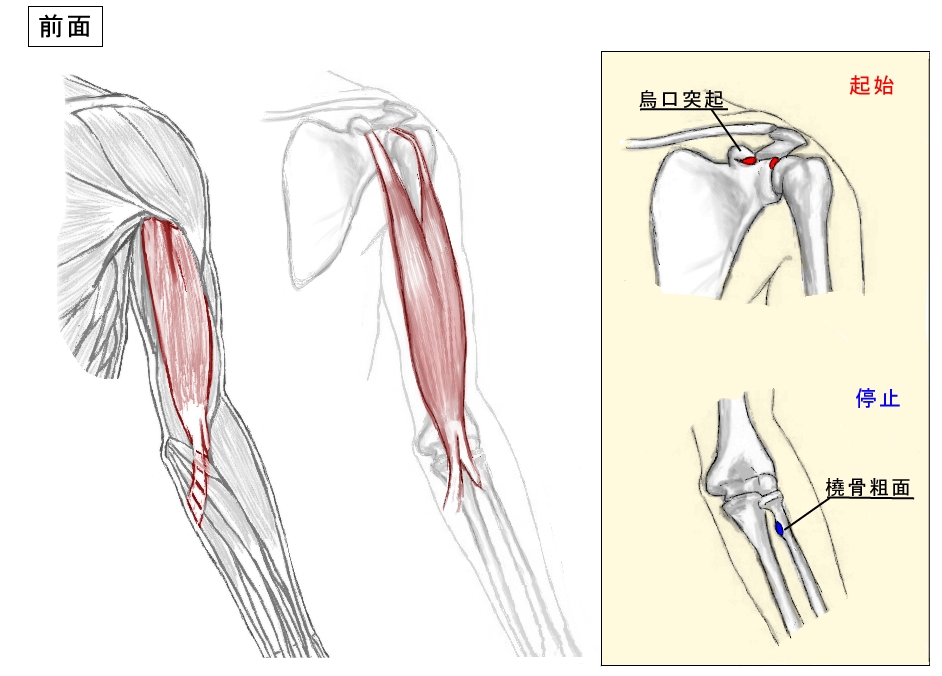

→橈骨粗面

橈骨頭下にある突起。上腕二頭筋が付着する。

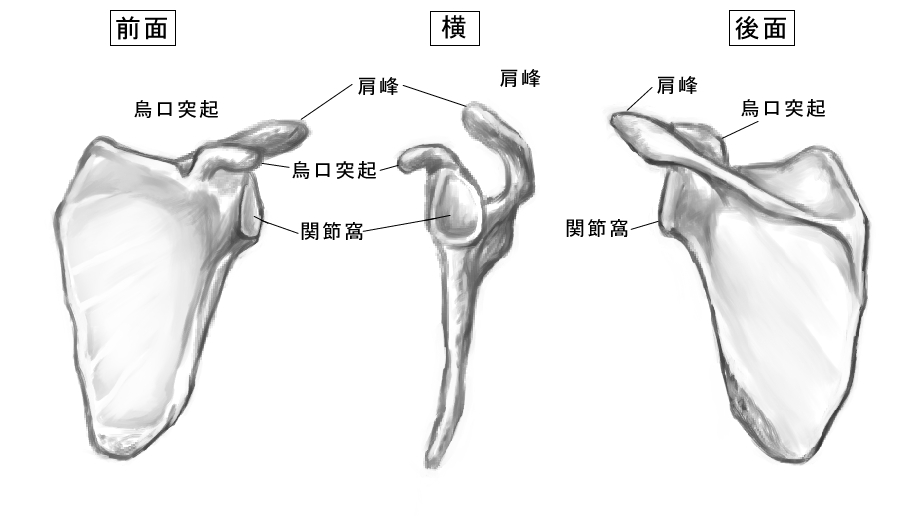

・肩甲骨

肩にあり宙に浮いている平たい骨。上腕骨とは上腕頭骨による関節で繋がっている。

→肩峰

肩峰は鎖骨に繋がっており、そのおかげで肩甲骨が宙に浮いているような構造を可能にしている。

→烏口突起

主要な筋肉が付着する大きな骨の突起。上腕二頭筋、小胸筋が付着する。

→関節窩

上腕骨との関節。

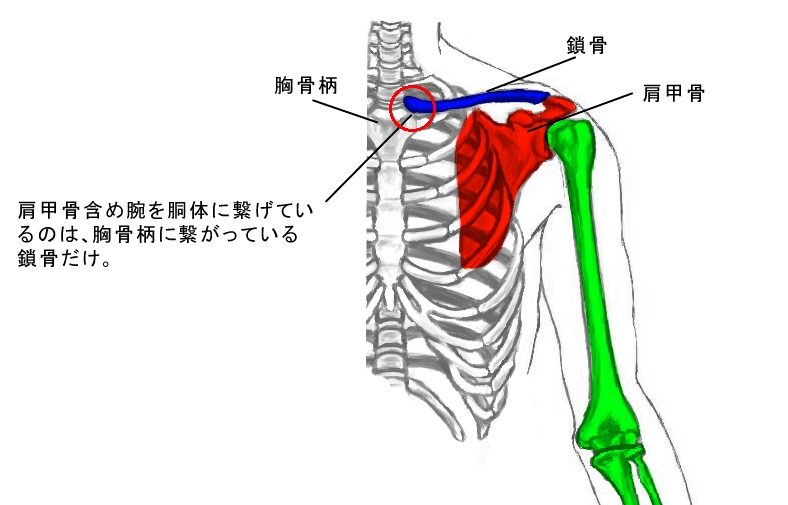

腕と胴体を繋ぐ肩甲骨と鎖骨

肩回りの運動がここまで自由に動作出来るのは、肩甲骨と鎖骨がある為です。

腕と作りが似ている足は、骨盤から大腿骨に関節でそのまま繋がっていて、胴体の一部として足が構成されているイメージですが、とりわけ腕は、胴体から切り離されています。その為、足よりも自由な動きが出来ます。

上腕骨は肩甲骨に繋がり、肩甲骨は鎖骨と繋がり鎖骨は、胸骨柄に繋がります。そう辿ると、腕と胴体を繋げているのは、鎖骨と言う細い骨一本だけです。肩甲骨は、胸郭に繋がっているように認識している方も多いかと思いますが、肩甲骨は宙に浮いているような状態で鎖骨に連結します。この様な構造により、肩を上げ下げしたり、前や後ろに出したり、回したり、上腕も自由な動きが可能になります。

骨の可動

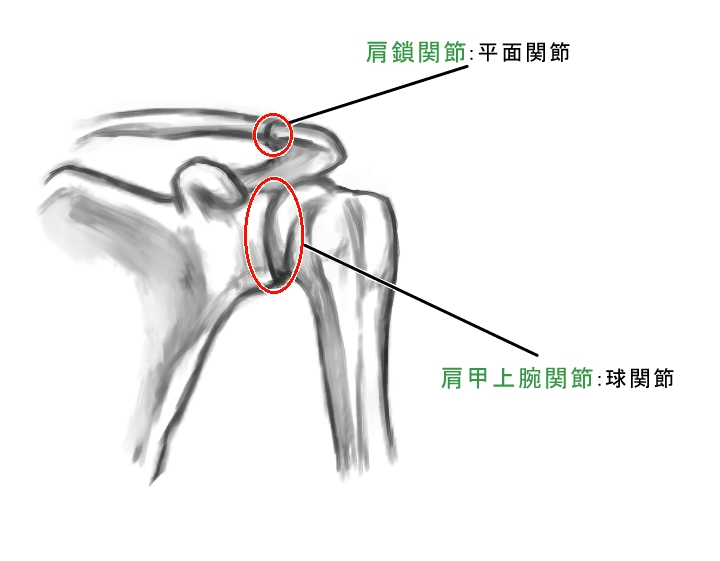

肩関節と肘関節の構造

肩関節

肩甲上腕関節

:球関節:丸い形状の骨が、器の様な形状の骨に収まるような関節の仕組み。全方向に自由に可動する。

肩鎖関節

:平面関節:双方の骨の平面同士が合わさった関節の仕組み。僅かに滑る程度の可動が可能。

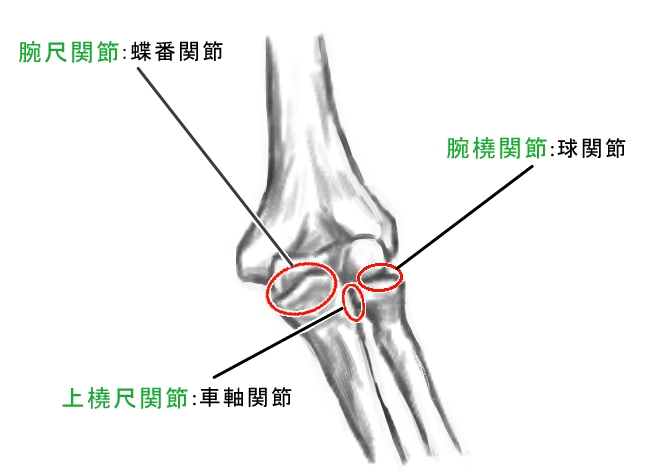

肘関節

腕尺関節

:蝶番関節:凸のある骨が、凹みのある骨にはまるように出来た関節の仕組み。屈伸運動が可能。

腕橈関節

:球関節:丸い形状の骨が、器の様な形状の骨に収まるような関節の仕組み。全方向に自由に可動する。

上橈尺関節

:車輪関節:ひとつの軸を中心に円板型の骨が車輪の様に回転する関節の仕組み。回転運動が可能。

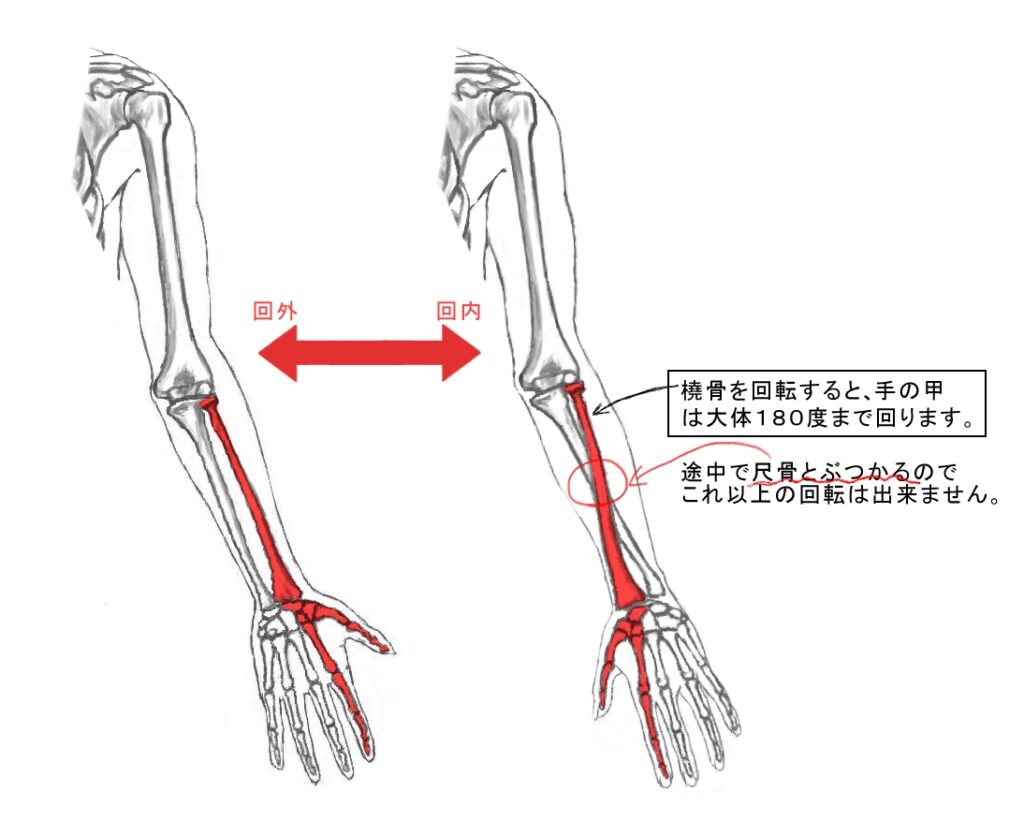

前腕の回内と回外

回内と回外とは、要するに手のひらを返す事です。

橈骨を回転させることで回内し、逆回転すると回外します。尺骨は、上腕骨と蝶番関節で繋がっているので回転しませんが、橈骨は車輪関節なので、途中まで回転させれらます。

筋肉の構造

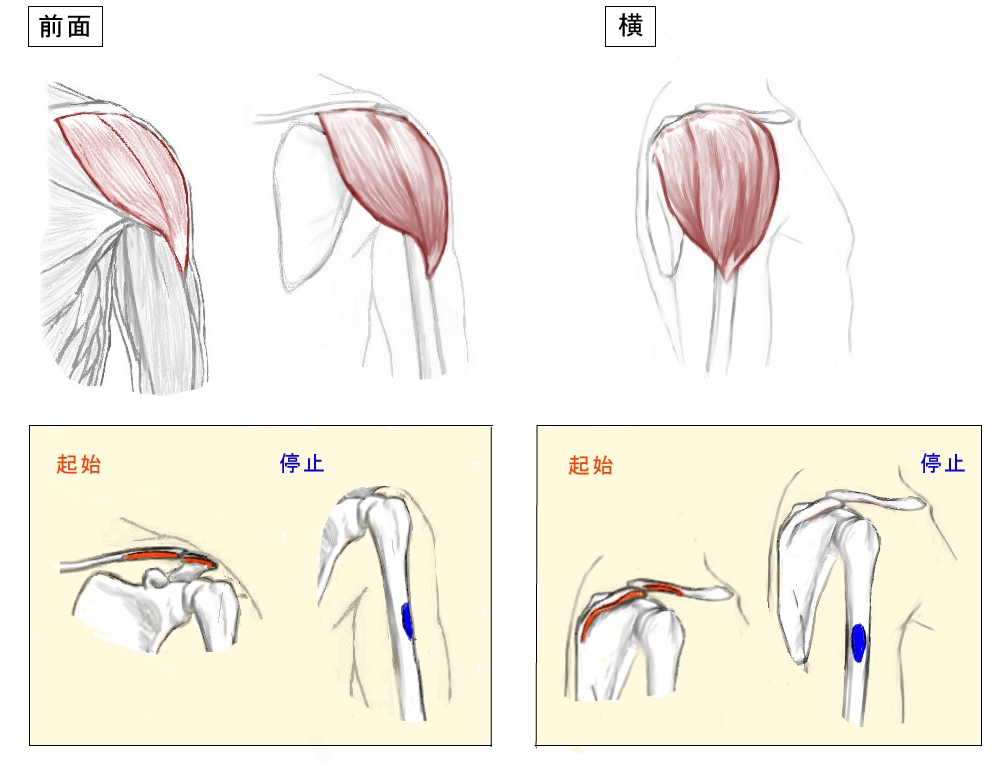

肩部

・三角筋

作用:肩関節の外転、屈曲、伸展。

逆三角形の様な形をしているので三角筋と言う。肩関節を動かす重要な筋肉。筋肉は前部、中部、後部と三つに分かれている。

上腕部

・上腕二頭筋

作用:肘関節の屈曲、前腕の回外。

筋肉が二つに分かれているので上腕二頭筋と言う。主に肘関節を動かす筋肉。

・上腕筋

作用:肘関節の屈曲。

上腕二頭筋の協力筋。上腕二頭筋の奥にあるので、表面上は確認しにくい。

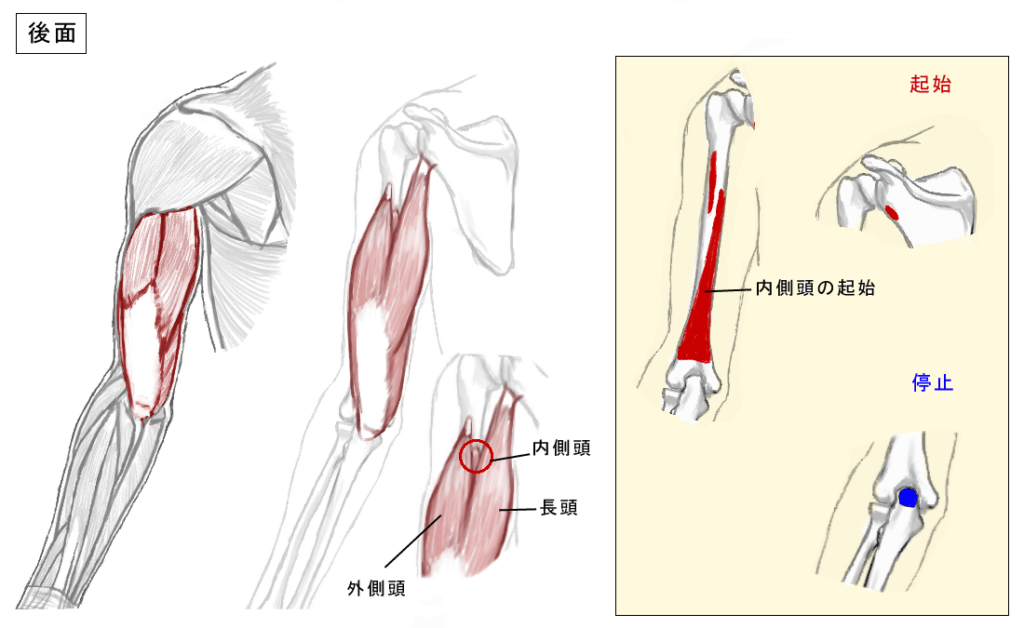

・上腕三頭筋

作用:肘関節の伸展、肩関節の伸展、内転。

筋肉が三つに分けれているので上腕三頭筋と言う。長頭は、肩甲骨が起始なので、肩関節と肘関節二つに作用しますが、外側頭と内側頭の起始は上腕骨なので、肘関節だけに作用することが分かると思います。

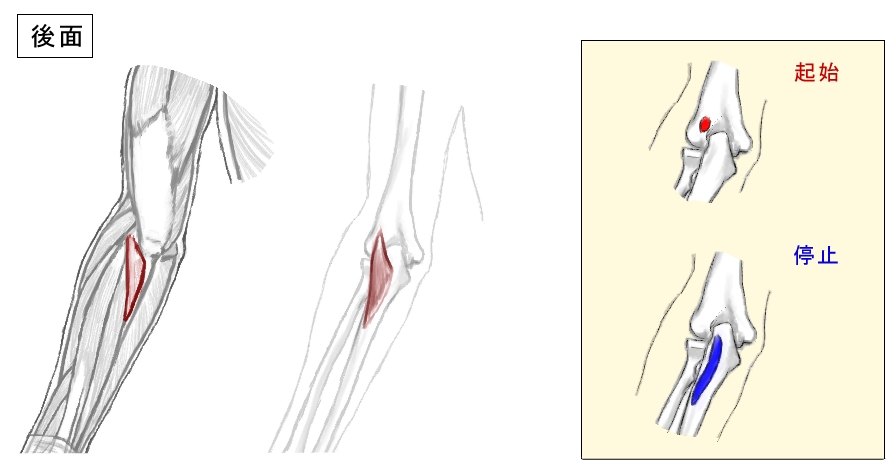

・肘筋

作用:肘関節の伸展。

元々は上腕三頭筋の内側頭の一部だったと考えられている。上腕三頭筋の作用を補助し、また、肘関節をずれないよう維持する役割がある。

前腕部

屈筋群

・円回内筋

作用:肘関節の屈曲、前腕の回内。

主に前腕の回内に働く筋肉ですが、上腕骨が起始なので肘関節に関わってくるのが分かると思います。

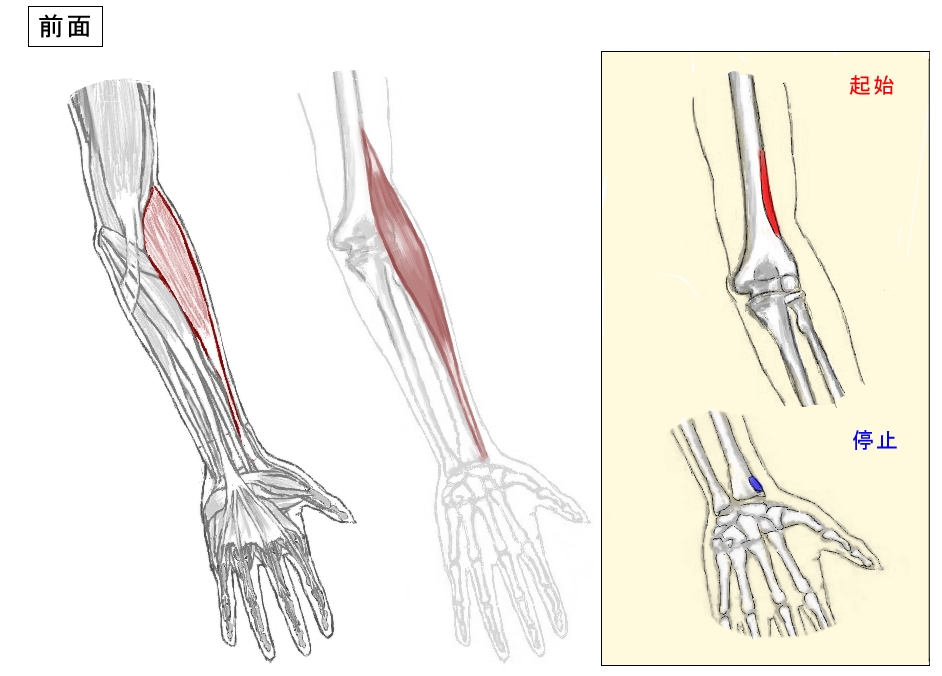

・橈側手根屈筋

作用:手関節の屈曲、撓屈、前腕の回内。

橈骨側の手関節の位置を通り、主に手関節に作用するので橈側手根屈筋と言う。撓屈というのは、外転のことで、橈骨側に手関節が外転するという事です。逆に尺骨側に内転することを尺屈と言います。

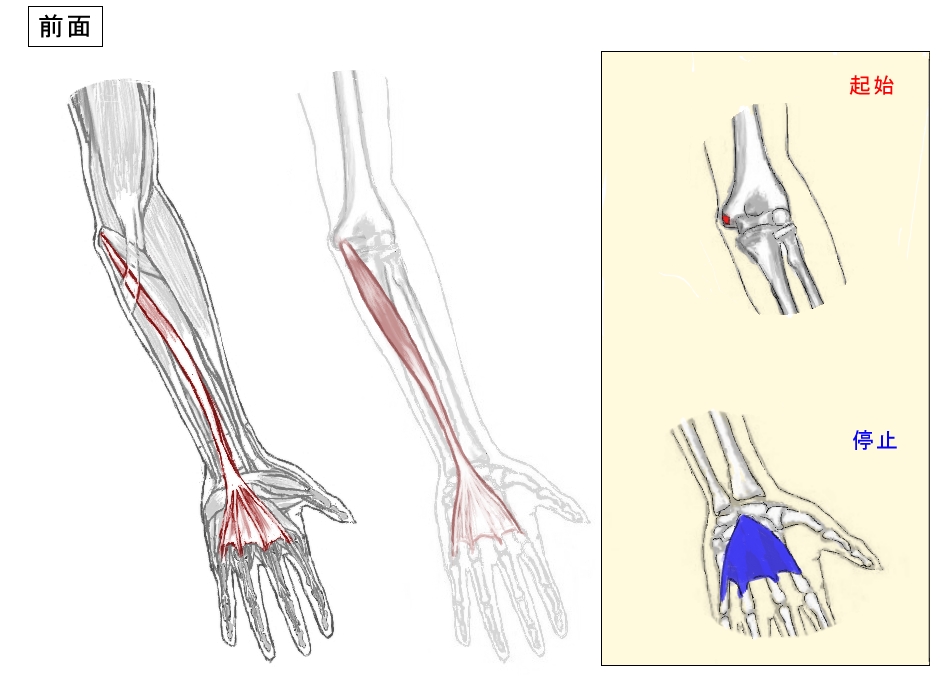

・長掌筋

作用:手関節の屈曲。

掌まで付いている筋肉なので、長掌筋と言う。停止の扇状の腱は手掌腱膜と言い、第三関節付近まで付いています。手掌腱膜は、手の平の皮膚をずれないようにする役割があります。

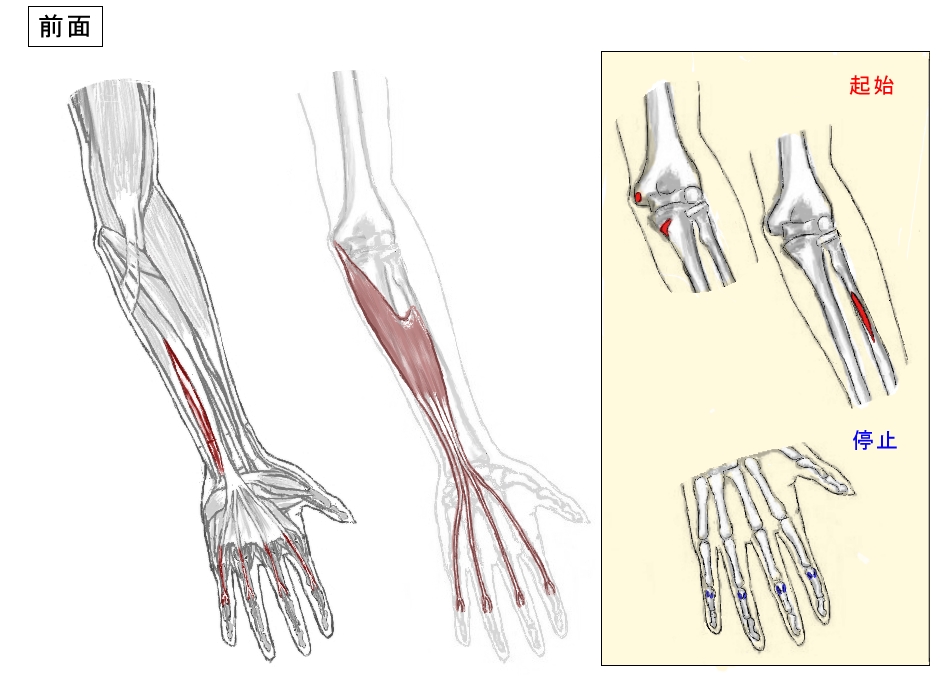

・浅指屈筋

作用:第二関節の屈曲。

長掌筋の奥にあるので、確認しにくい。それぞれの指に着く停止点は二股になっている。

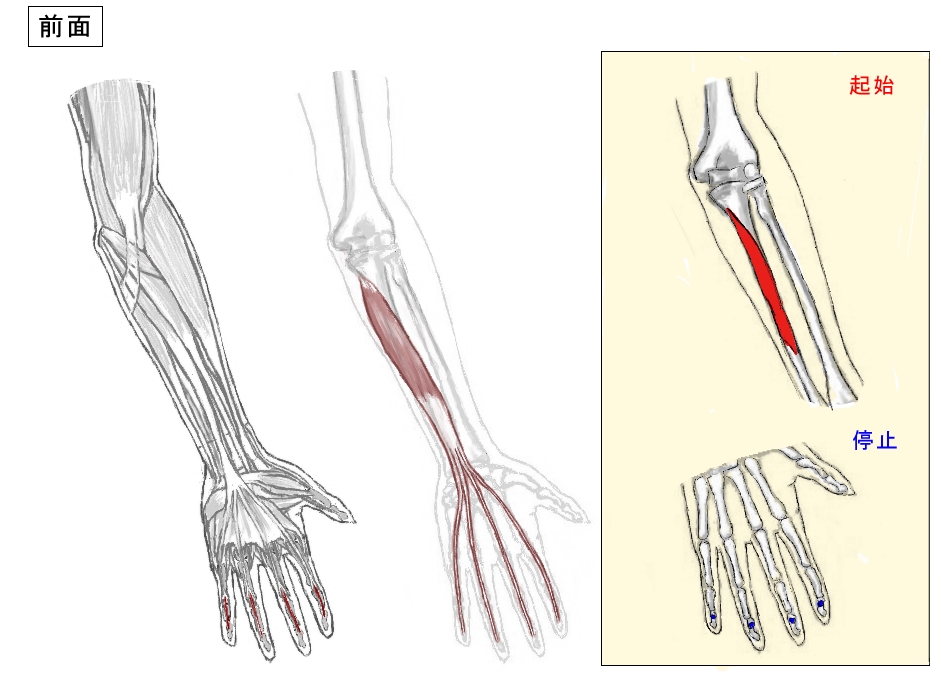

・深指屈筋

作用: 第一関節の屈曲、手関節の屈曲。

長掌筋と浅指屈筋の更に奥にあるので、ほぼ確認できない。指先まで伸びている腱は浅指屈筋の腱を含めて二つ通っている。停止は、浅指屈筋と違い第一関節まで伸びていて、浅指屈筋の腱の二股の間を通る。

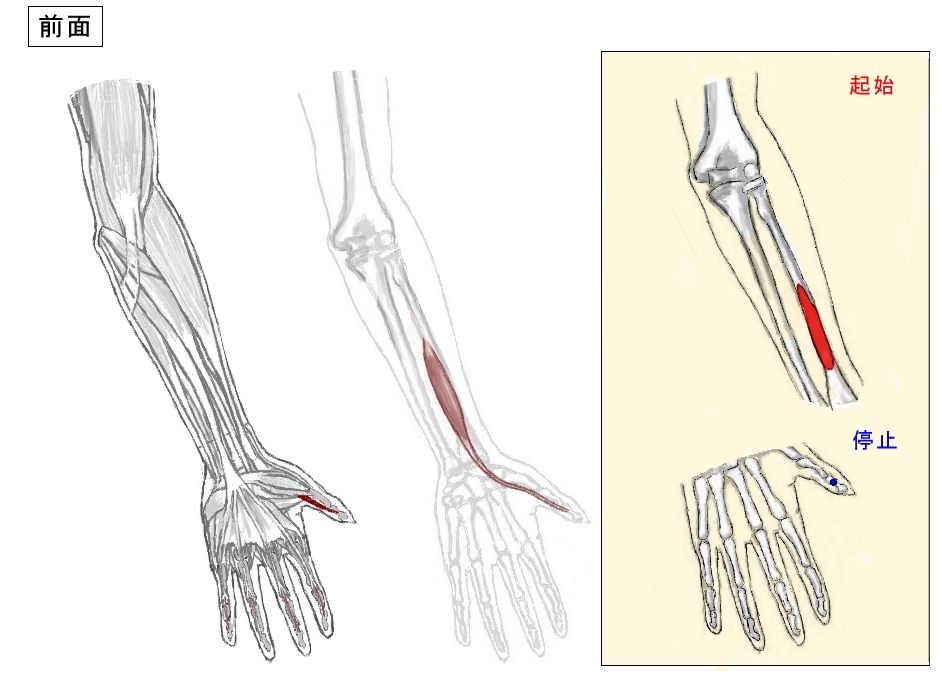

・長母指屈筋

作用: 母指の屈曲、手関節の屈曲。

深層にあるので、ほぼ確認できません。停止は、第一関節まで伸びている。

・尺側手根屈筋

作用: 手関節の屈曲、尺屈。

前面から背面まで回り込んでいる面積の大きな筋肉です。起始が二つあり、二股になって付いている。

伸筋群

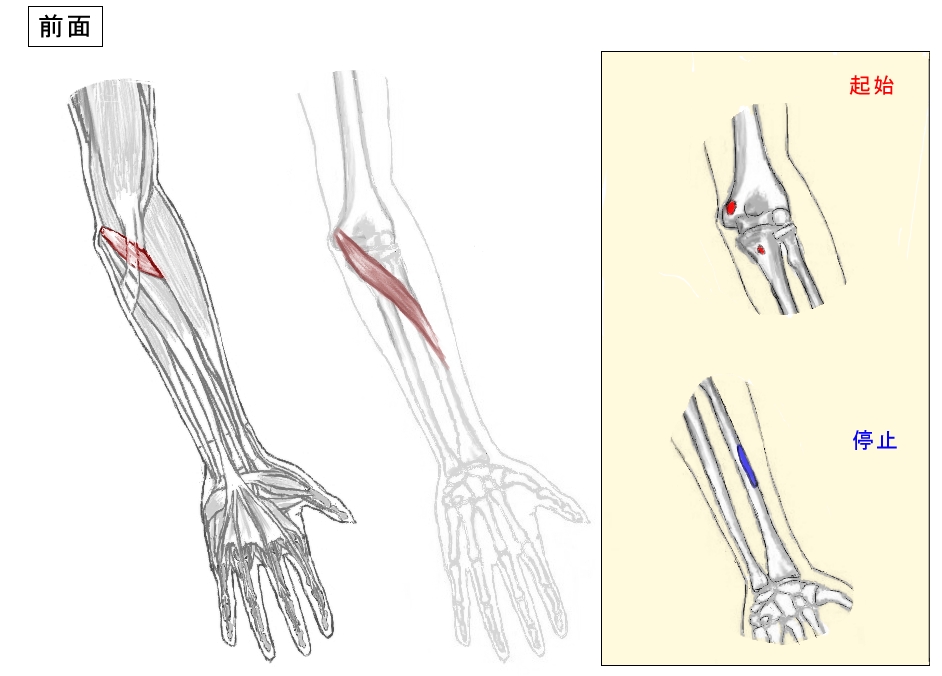

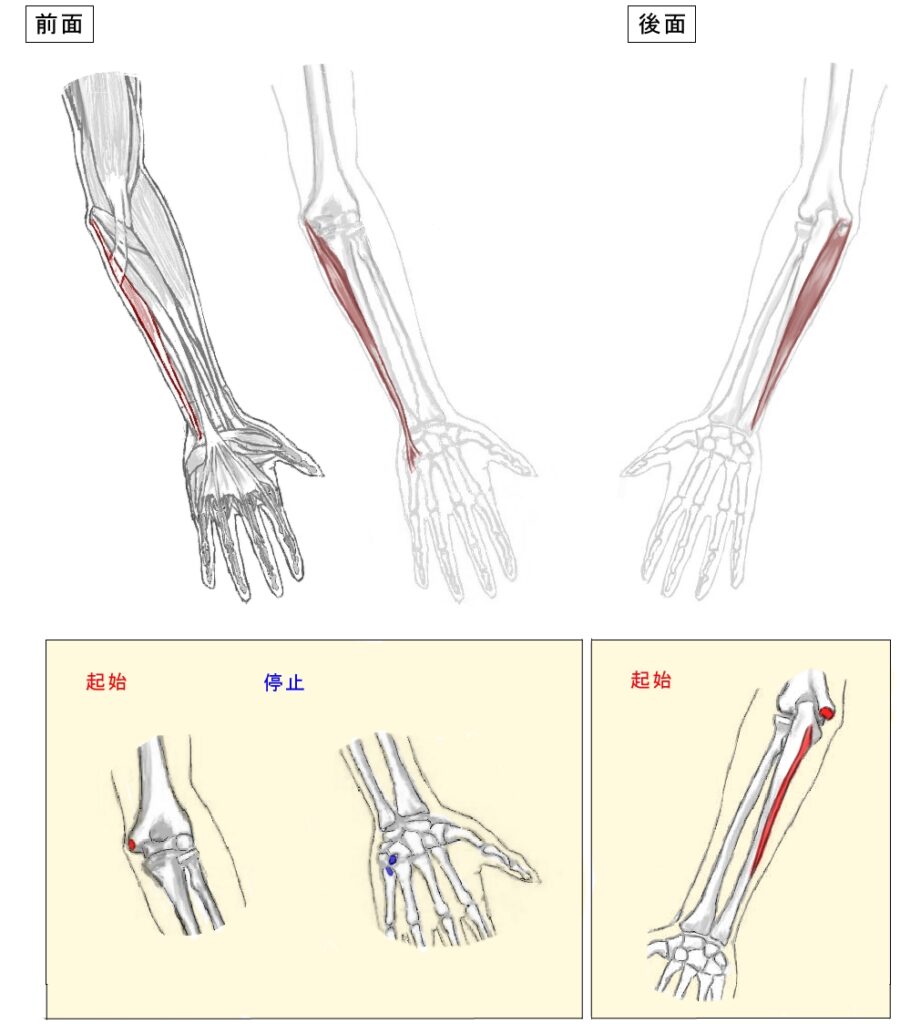

・腕橈骨筋

作用: 肘関節の屈曲、回内、回外。

腕橈骨筋は、伸筋群に分類されることが多いですが、作用としては紛らわしいですが屈曲です。

屈曲の働きをする筋肉は基本的に骨の前面に付き、伸展の働きをする筋肉は背面に付くというのが法則的に見て取れますが、物理的に考えれば屈曲なのか伸展なのかは起始と停止の位置で決まってくるので必然的にこの様な位置になる事が分かります。

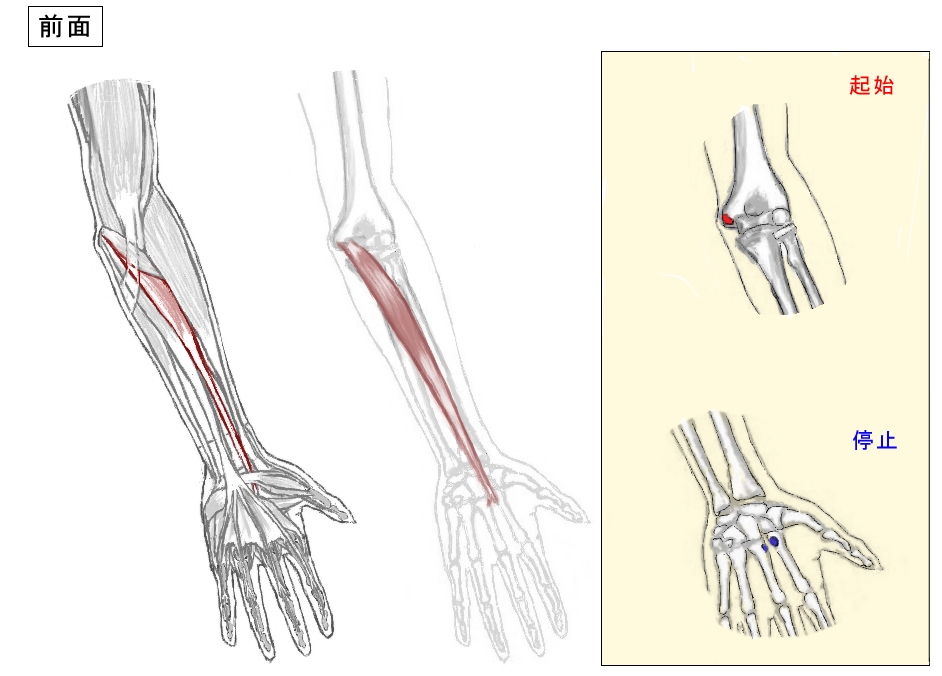

・長橈側手根伸筋

作用: 手関節の伸展、撓屈。

伸筋群ですが、肘関節の屈曲にも作用する。

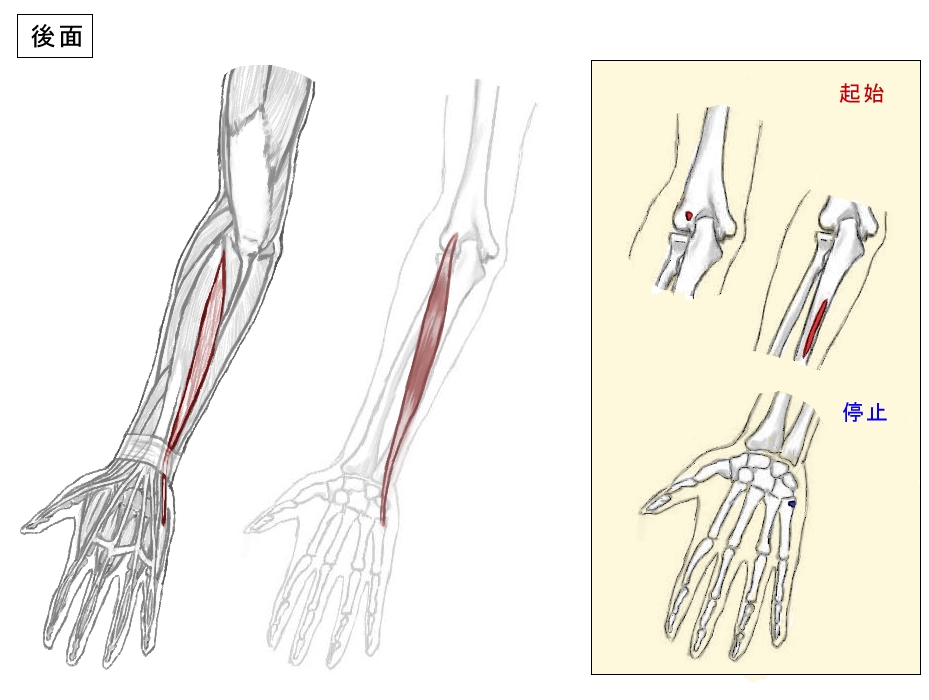

・短橈側手根伸筋

作用: 手関節の伸展、撓屈。

長橈側手根伸筋と短橈側手根伸筋の働きはほぼ同じです。

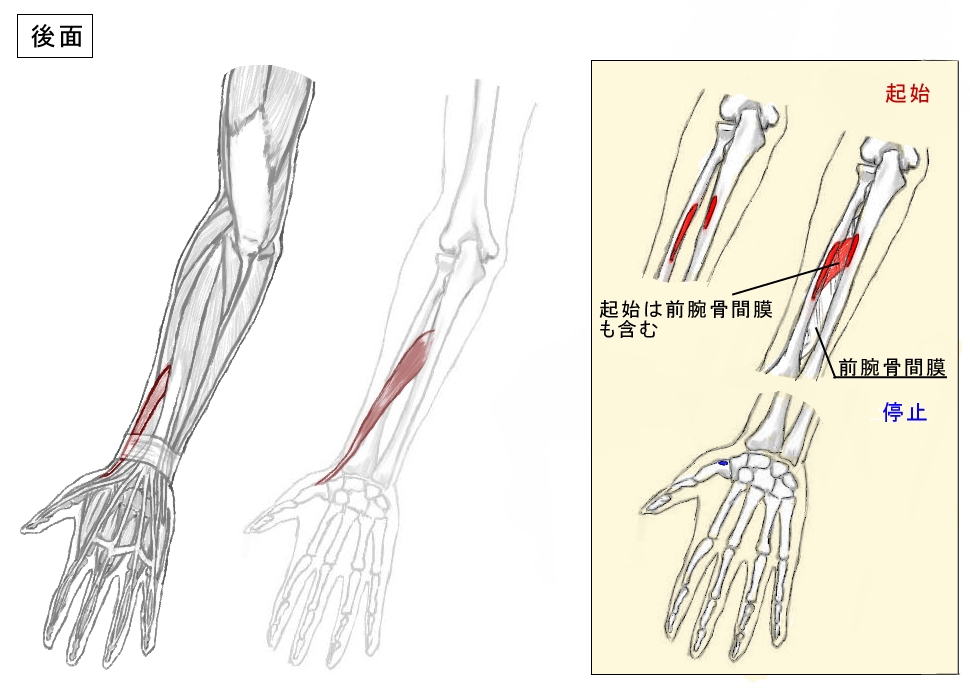

・長母指外転筋

作用: 母指の外転、伸展、撓屈。

名前の通り、母指の外転をする筋肉。

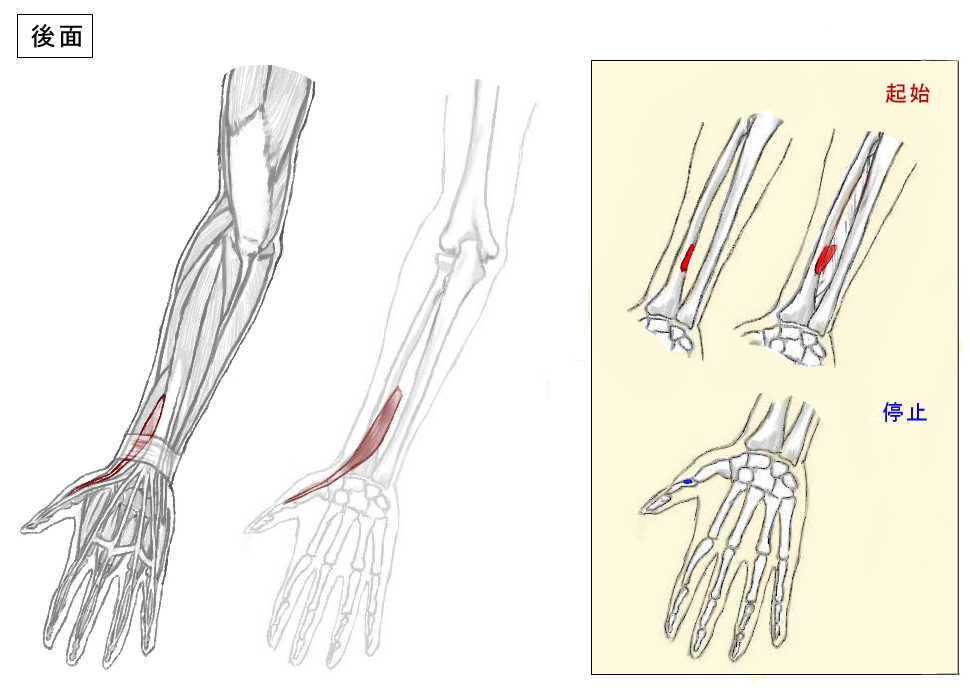

・短母指伸筋

作用: 母指の伸展、外転。

停止は、第三関節まで伸びます。親指には、第二関節が無い(骨が一本無い)のに注意。小指から人差し指までは、CM関節から指先までに四つ骨がありますが、親指は三つしかありません。

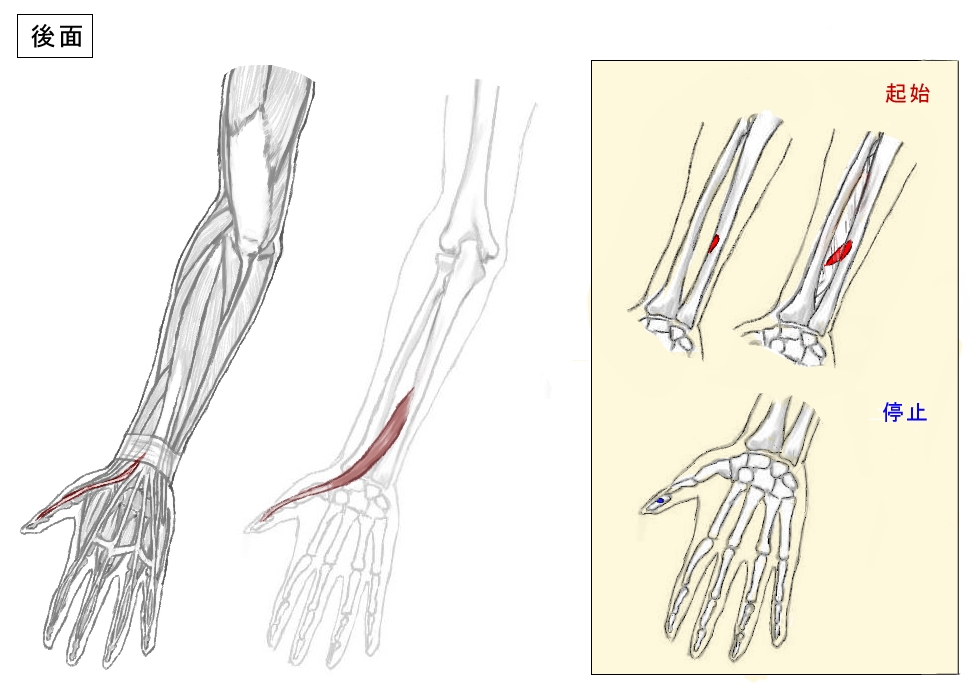

・長母指伸筋

作用: 母指の伸展、内転、手関節の伸展。

指に関わる筋肉は以外にも手で収まる筋肉ではなく、前腕から指まで伸びてきている筋肉によって動いている事が分かります。

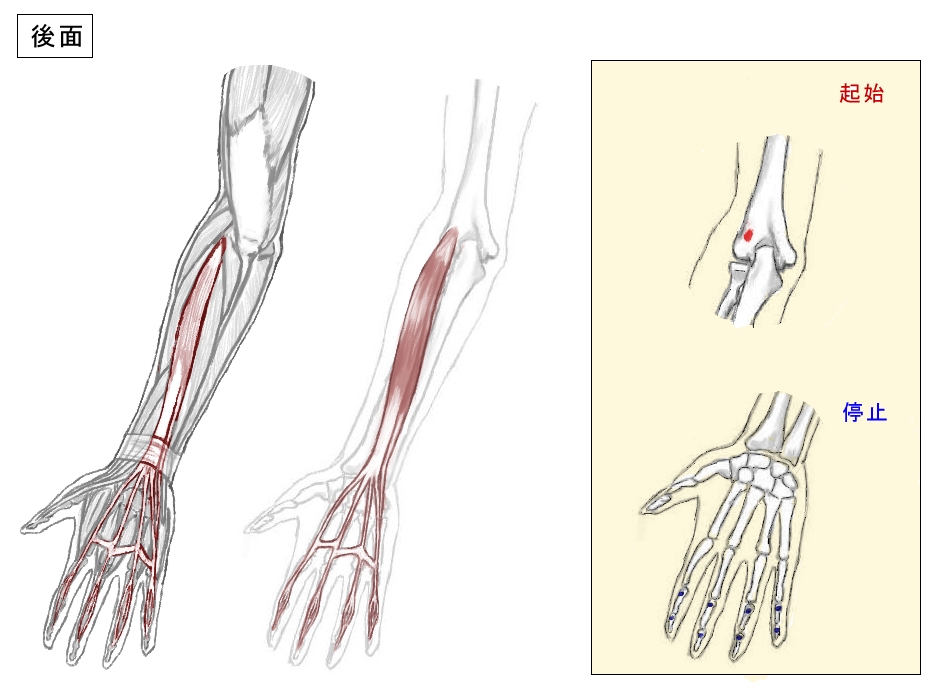

・指伸筋

作用: 指の伸展、手関節の伸展。

総指伸筋とも呼ばれる。指を伸展させるのに一番重要な筋肉。停止がそれぞれの指の第一関節まで伸びていて、第二関節にも付いている。指の屈曲の場合は、第一関節と第二関節で筋肉が別々に存在していましたが、指伸筋は筋肉一つで伸展させます。

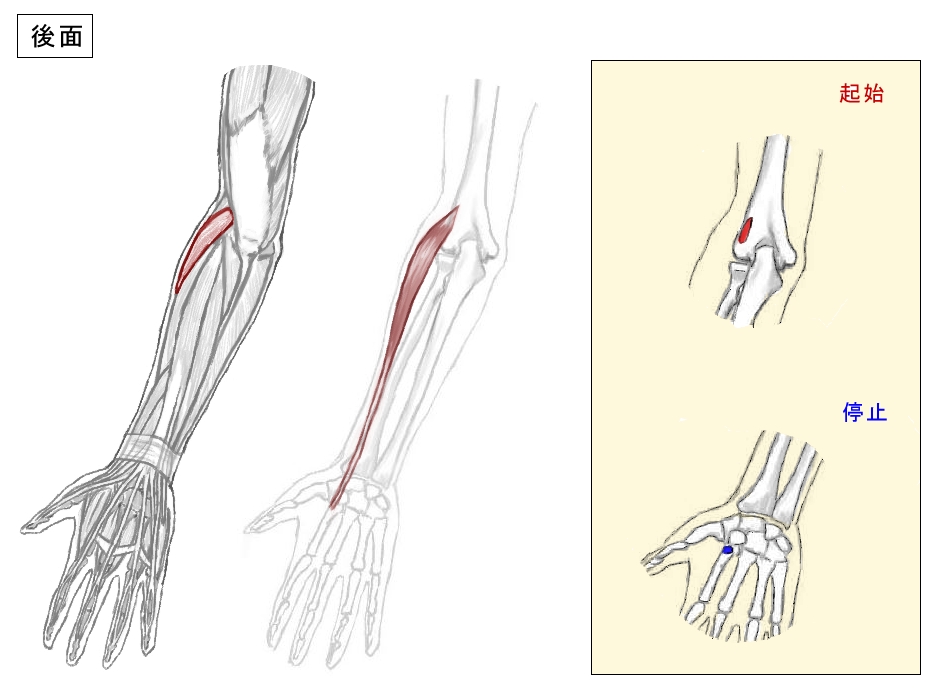

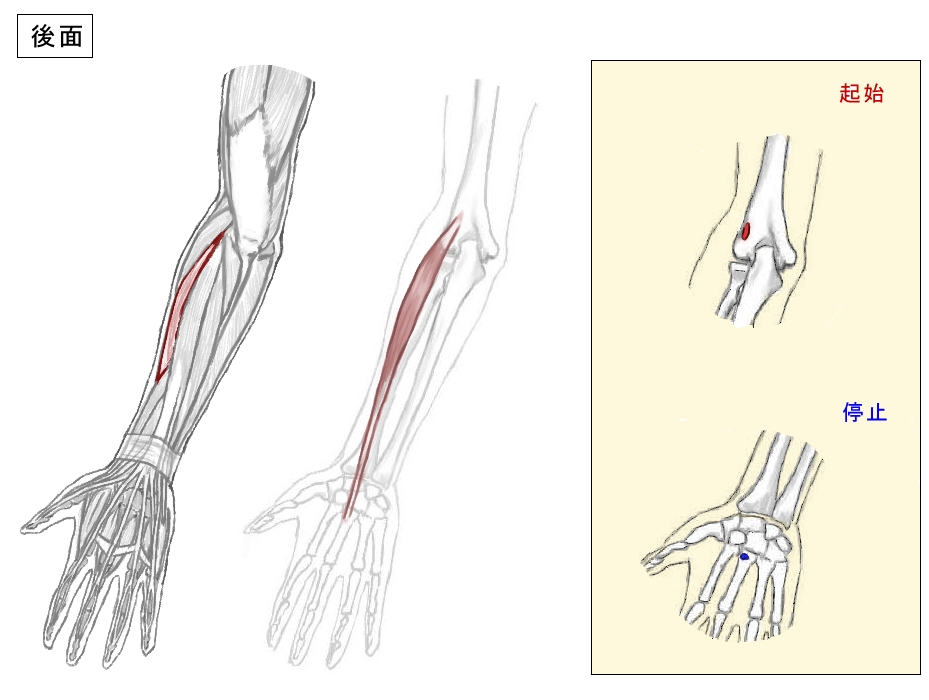

・尺側手根伸筋

作用: 手関節の伸展、尺屈。

撓屈も尺屈もある程度しか曲がらないのは、橈骨や尺骨に茎状突起が付いているからです。この茎状突起は筋肉の停止としての役割もありますが、手がオーバーな動きをしないようにする為のストッパーでもあります。

まとめ

ここまでどうでしたか?骨の構造を覚えるのはまだしも、筋肉に関しては数が多過ぎて最初は覚えるのが大変だと思います。なので、いきなり全部覚えようとするのではなく、表面上にもよく見て取れる重要な筋肉から覚えていくのがいいと思いますよ。

例えば、腕の筋肉で言うと「三角筋」、「上腕二頭筋と上腕三頭筋」、「腕橈骨筋」や「指伸筋」など。そして、起始停止とその筋肉の役割を覚えると掴みやすくなると思います。

これで腕編は終わりです。

ここまで見てくださってありがとうございました。